- Luiz Antônio Araujo

- De Porto Alegre para a BBC News Brasil

Baía de Tóquio, 2 de setembro de 1945: de fraque, cartola e bengala, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Mamoru Shigemitsu, percorre o convés do encouraçado norte-americano Missouri como se carregasse o Monte Fuji nas costas e o Monte Kita na alma.

Ao final do caminho, há uma mesa diante da qual o general Douglas MacArthur, supremo comandante das Forças Aliadas, aguarda de pé, em uniforme de campanha, a assinatura da ata de rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

"Assinar a declaração de rendição era, para um homem público, o fim de tudo, para um soldado ou marinheiro virtual suicídio", escreverá Shigemitsu anos mais tarde.

A prótese que o ministro carrega desde que perdeu a perna direita num atentado, há 13 anos, torna a marcha ainda mais dolorosa.

MacArthur providenciou para que nenhuma cadeira fosse colocada à disposição da delegação japonesa.

Não é o único requinte de malícia dos vitoriosos: trazida do Museu da Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland, especialmente para a cerimônia, está uma das bandeiras da esquadra com a qual o comodoro Matthew Perry obrigou, no século XIX, os shoguns de Tóquio a abrir o mercado japonês a produtos americanos.

O combalido Shigemitsu é obrigado a ouvir em pé um pronunciamento de MacArthur e a firmar a capitulação curvando-se diante do general.

Ao término da solenidade, cioso do protocolo, o diplomata estende a mão ao comandante norte-americano, que se recusa a apertá-la.

Migrantes se negam a reprisar encenação do Missouri

São Paulo, 19 de julho de 1946: no Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo paulista, o interventor federal José Carlos de Macedo Soares e o embaixador da Suécia, Ragnar Kumlin, discorrem durante horas sobre a rendição do Japão a mais de 600 migrantes japoneses e descendentes.

Dez meses após o fim das hostilidades no Pacífico, a colônia japonesa no Brasil permanece em pé de guerra, desta vez interna.

De um lado estão os kachigumi, que não admitem a derrota – e têm apoio ou simpatia de 80% da comunidade –, e, de outro, os makegumi, que aceitam a vitória aliada.

Sociedades secretas, entre as quais se destaca a Liga do Caminho dos Súditos (Shindo Renmei), recorrem à intimidação e ao assassinato contra os adversários.

Os presentes nos Campos Elíseos escutam em silêncio quando o embaixador sueco chama de "notícias fantásticas" a crença na vitória japonesa e não esboçam reação quando o interventor acusa membros da comunidade de praticar "atos de terrorismo" contra patrícios e brasileiros.

Ao final, Macedo Soares conclama os convidados a assinar a ata da reunião, enquanto fotógrafos se preparam para registrar a cena.

Serenamente, um homem calvo ergue a mão e declara que não assinará nenhum documento que mencione a rendição do Japão.

Ergue-se em seguida a voz de Sachiko, única cidadã japonesa presente, que diz: "Nós, japoneses, não acreditamos na derrota do Japão".

A mulher insiste que, se o interventor deseja acabar com as disputas e o terror na comunidade, deve "comunicar a vitória do Japão" e suspender a "propaganda falsa da derrota".

Ansioso por encarnar MacArthur, Macedo Soares não previu que os migrantes recusariam o papel de Shigemitsu.

"Afronta à nação", diz diário do PCB

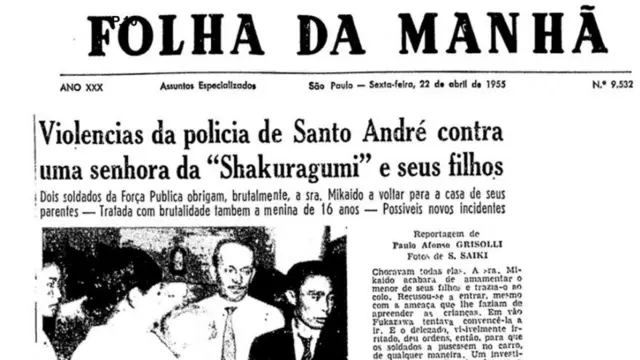

Os jornais da capital não perdoam o interventor.

"O que se passou nos Campos Elíseos transcende as raias da tolerância, da paciência e da boa vontade", proclama A Gazeta.

"Afronta à nação o compromisso de Macedo Soares com os fascistas japoneses", vocifera a Tribuna Popular, órgão paulista do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Abaixo da manchete, o diário comunista estampa a foto de Shigemitsu no Missouri, com a legenda taxativa: "Eis aí o fato que o 'Shindo Remei' e o clerical-fascista Macedo Soares, que ligou sua sorte à (...) japonesa ignoram: a rendição incondicional dos militaristas nipônicos".

Agora você pode receber as notícias da BBC News Brasil no seu celular.

Clique para se inscrever

Fim do Whatsapp!

Desde o início do século, o Brasil recebeu cerca de meio milhão de migrantes do Japão, que uniam o profundo apego à terra natal à mais completa ausência de laços com o país adotivo.

Movia-os, sobretudo, o desejo de prosperar e voltar para casa.

Ao desembarcar, enfrentaram preconceitos sintetizados na expressão Perigo Amarelo, usada desde o século XIX em favor do veto à migração de povos da Ásia.

"Os asiáticos nunca se aculturam – esta (a proibição da entrada de asiáticos) é uma decisão que visa ao impedimento do ingresso de moléculas perniciosas segundo a lei da eugenia e da economia", disse o então presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto, em apoio a um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados.

Nos anos 1930, acompanhando uma tendência mundial, o Brasil iniciou uma campanha de nacionalização, que se converteu em política oficial sob a ditadura do Estado Novo e em ataques aos chamados "súditos do Eixo" durante a guerra.

"O presidente Getúlio Vargas adotou as primeiras restrições à entrada de migrantes em 1934", explica Gustavo Taniguti, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP).

"Com o Estado Novo começa a dita política de nacionalização, com a proibição de uso não apenas de idiomas estrangeiros, mas também indígenas, sendo permitido somente o português."

Nacionalização linguística e cultural

Com jornais, rádios e escolas em língua estrangeira tornados ilegais, a colônia japonesa foi seriamente afetada já no final dos anos 1930, afirma Taniguti.

Quando o Brasil declarou guerra ao Eixo, em 1942, o sentimento antinipônico cresceu entre a população, diz o pesquisador.

Em 1943, o governo federal decidiu expropriar e evacuar toda a população de origem japonesa do município de Santos (SP), considerado zona de guerra.

Cerca de 1,5 mil homens, mulheres e crianças residentes no município foram forçados a se transferir para campos de concentração no interior.

O internamento de cidadãos do Eixo pelo Brasil teve apoio explícito dos Estados Unidos, que haviam implementado a mesma medida, afirma Priscila Perazzo, professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

"O Brasil não monta campos de concentração porque quer, mas sim por pressão dos Estados Unidos", diz a doutora em História pela USP.

"Como o Brasil assume o alinhamento com os Estados Unidos, há uma série de coisas que o país tem de fazer para dizer que está ao lado dos Aliados, e uma delas é reprimir esses estrangeiros, os chamados 'súditos do Eixo'."

Citando a filósofa alemã Hannah Arendt, Priscila afirma que o regime dos campos comporta três espaços: limbo, purgatório e inferno (em referência à terminologia cristã para o destino dos pecadores após a morte).

"O limbo é o internamento de civis, adotado pela primeira vez pelos britânicos durante a Guerra dos Bôeres, em 1899, na África do Sul. O purgatório são os campos de trabalho existentes em distintos países na primeira metade do século XX. Já o inferno é a Solução Final dos nazistas", diz a pesquisadora.

Um programa radiofônico intitulado Este é o nosso inimigo, produzido em 1943 pelo Estado Novo, foi um entre muitos a apresentar os japoneses sob uma luz infame.

Na peça, um ator lia declarações atribuídas a porta-vozes do Império do Japão: "Chegará o dia em que faremos do universo inteiro o nosso domínio. Chamaremos o nosso poder aos quatro pontos cardeais e cobriremos os oito cantos do mundo com um único teto".

Em seguida, o locutor comentava: "Não, isto não é um trecho de um conto de fadas ou parte de uma página cômica de jornal. Os japoneses de que falamos no programa de hoje existem. E não há nada de cômico a respeito deles".

Quando o Brasil entra na guerra, os japoneses já vinham sofrendo havia anos as consequências do cerceamento a sua cultura e seus laços comunitários, sustenta Taniguti.

"A combinação de repressão, isolamento e ausência de contato com o Japão acabou favorecendo manifestações de extremismo entre grupos de migrantes", afirma.

Se antes da rendição japoneses eram suspeitos de espionagem e quinta-colunismo, depois de 1945 ganharam a pecha de fanáticos e terroristas.

Uma descoberta casual e com graves consequências

O estopim foi um episódio ocorrido em Tupã (SP), em 1º de janeiro de 1946.

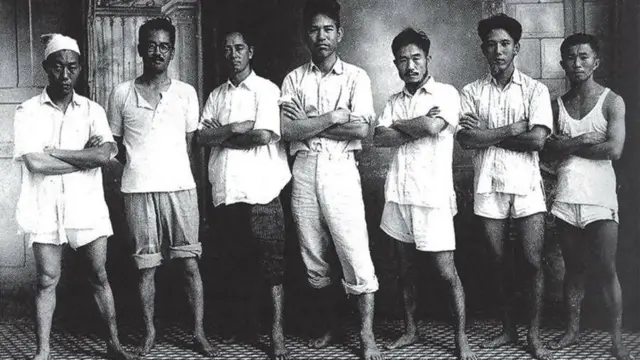

Ao averiguar uma denúncia sobre culto à bandeira japonesa em uma chácara, a Força Pública deteve e submeteu a maus tratos sete migrantes.

O interrogatório policial revelou que os detidos não davam crédito à notícia da rendição do Japão.

Sacramentada no Pacífico, a paz não havia chegado ao Rio do Peixe.

Instaurado a partir do incidente de Tupã, o inquérito político e criminal contra a Shindo Renmei tornou-se o maior desse tipo no país.

Foram presas cerca de 2 mil pessoas e indiciados 30 integrantes da colônia, enquanto outros 80 tiveram decretada a expulsão do país (que acaba não sendo realizada) e 180 foram enviados ao Instituto Correcional da Ilha de Anchieta.

O escândalo da Shindo Renmei coincidiu com o auge da onda antinipônica no Brasil.

Na Constituinte de 1946, uma emenda que vetava o ingresso de japoneses no Brasil foi posta em votação pouco mais de um mês depois da reunião nos Campos Elíseos.

O apoio à medida foi dos eugenistas reunidos em torno do deputado Miguel Couto Filho, autor do texto, à bancada do PCB.

Com 99 votos favoráveis e 99 contrários, coube ao presidente da assembleia, o mineiro Fernando Melo Viana, proferir o voto de Minerva em favor dos últimos e sepultar a ideia.

Fim do sonho do retorno à pátria

Se a fixação dos migrantes em solo brasileiro parecia incerta no pós-guerra, a destruição do Japão ao final do conflito sepultou o longamente acalentado sonho de retorno.

"A relação com o país de origem, marcada pela lealdade ao império e pelo forte nacionalismo, torna compreensível o descrédito na derrota do Japão", afirma Kelly Yshida, doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

O abandono da estratégia de migração temporária provocou traumas, explica a historiadora.

"A impossibilidade de retorno reforçou a necessidade de adaptação, o que ia contra o desejo de uma parcela dos migrantes", lembra Kelly.

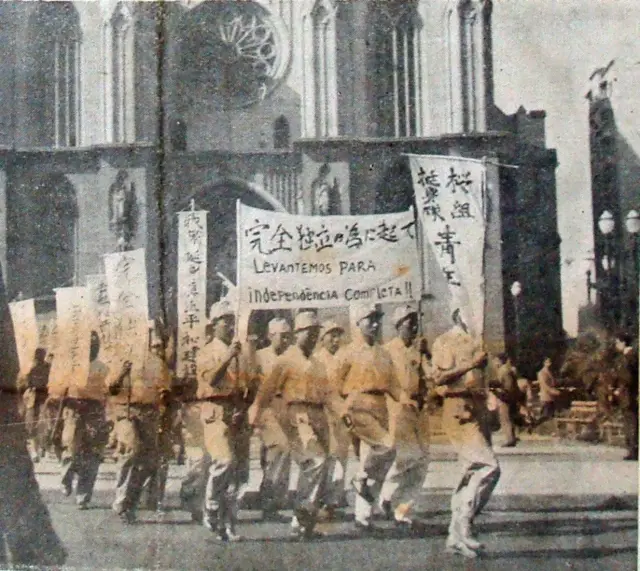

Um dos exemplos de que as velhas feridas foram aplacadas, mas não extintas foi o surgimento do chamado Pelotão de Voluntários das Cerejeiras (Sakuragumi Teishintai em 1953, em Londrina (PR).

Autodenominado paramilitar e voluntário, o grupo prometia a quem nele ingressasse o repatriamento, ou seja, o retorno imediato ao Japão em troca de dinheiro e bens.

"O Pelotão propunha um caminho insólito para a volta ao Japão: o alistamento voluntário ao lado dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas (ONU) na Guerra da Coreia (1950-1953)", explica Taniguti.

Depois da desmobilização, os combatentes seguiriam para a terra natal, desocupada em 1952 pelos Aliados.

Em janeiro de 1954, o grupo instalou centenas de migrantes em uma chácara em Santo André (SP), supostamente escolhida pela proximidade com porto de Santos, onde esperavam embarcar.

A Força Pública paulista invadiu a propriedade por duas vezes, em janeiro e dezembro de 1954, espancando residentes e prendendo 23 líderes na última incursão.

Uma nova visão sobre a migração

Nos jornais da época, a chácara foi apelidada de "Canudos em miniatura", enquanto se discutia se seus ocupantes eram "comunistas, vigaristas ou remanescentes da Shindo Renmei".

O episódio encerrou-se em 1955, com a prisão de líderes envolvidos na depredação do consulado japonês em São Paulo e a dispersão do grupo.

Com o restabelecimento de relações entre Japão e Brasil, em 1952, casos como o do Pelotão dos Voluntários das Cerejeiras tornaram-se igualmente constrangedores para o governo e os porta-vozes da comunidade japonesa.

As comemorações do 400º aniversário de São Paulo, em 1954, e do centenário da migração japonesa, em 1958, permitiram envolver a violenta história do Estado brasileiro e suas minorias em uma nova roupagem.

"Na festa dos 400 anos, cria-se uma imagem da cidade de São Paulo como acolhedora, moderna, urbana, que recebia povos de várias origens e lugares do mundo", explica Taniguti.

O sociólogo adverte que o caso dos migrantes japoneses entre os anos 1930 e 1950 situa-se no entrechoque entre dois nacionalismos: o japonês e o brasileiro.

"Episódios como o da Shindo Renmei exigem que façamos um exercício de localizar, ao longo de 20 a 25 anos, a forma como a nacionalidade brasileira foi pinçada em diferentes regimes políticos."

Cassações após 1964

O choque permaneceria ainda latente por muitos anos, como mostra o fato de que, durante a ditadura militar, pelo menos dois parlamentares de origem japonesa – o deputado federal Yukishige Tamura (Arena, governista) e o estadual Paulo Nakandakare (MDB, oposicionista), ambos por São Paulo – foram cassados com base, entre outras suspeitas, de terem pertencido à Shindo Renmei.

Mesmo na atualidade, lembra Kelly Yshida, o preconceito e o racismo antinipônico e antiasiático persistem, como mostrou a narrativa acusatória contra chineses durante a pandemia do novo coronavírus.

A pesquisadora acrescenta: "O século XXI trouxe também novos debates. Exemplar é o questionamento do estereótipo dos japoneses como 'minoria modelo', que difere do Perigo Amarelo do século passado. Trata-se de uma concepção problemática, entre outros motivos, por reforçar a ideia de hierarquização entre diferentes populações e culturas".

Nenhum comentário:

Postar um comentário