4 aspectos fascinantes da vida de Pitágoras (além da matemática)

Pitágoras (570 a.C.-490 a.C) foi um dos personagens históricos mais interessantes da Antiguidade

- Rafael Abuchaibe

- Da BBC News Mundo

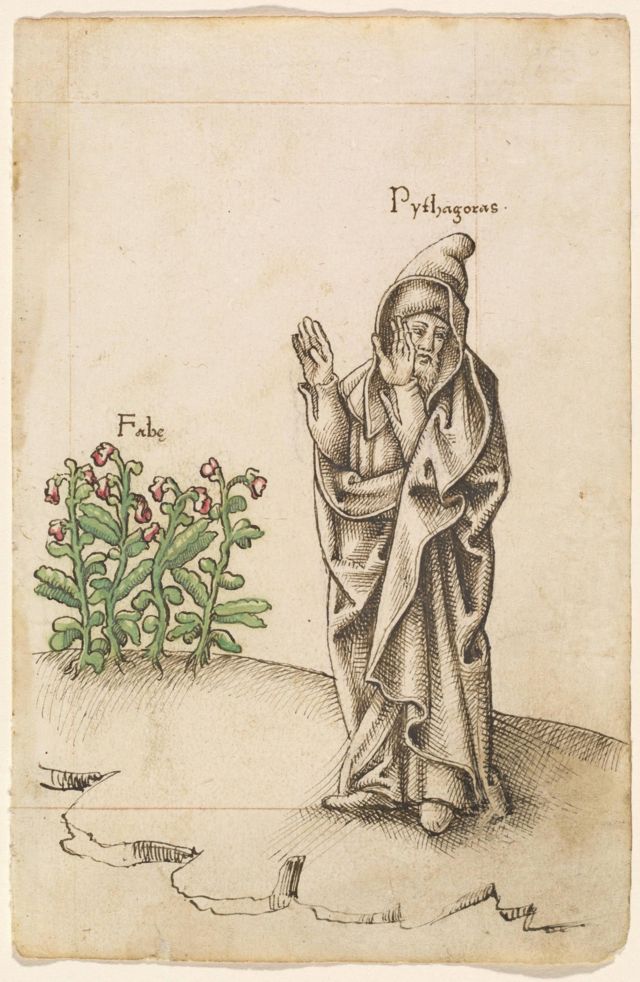

Um dos primeiros testemunhos existentes sobre Pitágoras foi escrito no século 3 a.C. – e não fala de matemática, mas de favas.

Segundo o antigo biógrafo grego Hermipo de Esmirna, Pitágoras (570 a.C.-490 a.C) estava sendo perseguido por um grupo de soldados, quando encontrou uma plantação de favas.

Em vez de passar por cima das plantas e destruir as favas, Pitágoras preferiu se entregar e foi assassinado pelos soldados.

Pode ser difícil acreditar que o mesmo Pitágoras que conhecemos no ensino médio – dos números irracionais e do famoso teorema a² + b² = c² – tenha preferido salvar uma plantação de favas no lugar da própria vida.

Mas as histórias que nos chegaram da Antiguidade mostram que o matemático era um dos personagens mais peculiares da sua época.

O professor Christoph Riedweg, da Universidade de Zurique, na Áustria, é o autor do livro Pythagoras: Leben, Lehre, Nachwirkung ("Pitágoras: vida, ensinamentos e influência", em tradução livre do alemão).

Ele afirmou à BBC News Mundo – o serviço em espanhol da BBC – que a melhor forma de definir aquele precursor do pensamento ocidental talvez seja como um "carismático polímata", considerando a diversidade de disciplinas estudadas por ele.

É difícil saber ao certo quem foi Pitágoras. Os poucos textos sobre ele que chegaram até nós, mais de dois milênios depois, foram escritos por seus contemporâneos ou por outros autores, quase 150 anos depois da sua morte.

Esses textos representam o testemunho sobre um dos personagens mais interessantes da Antiguidade.

1. O primeiro 'filósofo'

A 'Escola de Atenas', de Rafael Sanzio (1483-1520), mostra Pitágoras concentrado, escrevendo. Mas nenhum dos escritos do filósofo grego chegou aos nossos tempos

Fim do Podcast

Atualmente, o nome de Pitágoras é relacionado à matemática. Mas sabemos que, na sua época, ele era reconhecido como estudioso de diversas disciplinas.

Um dos primeiros testemunhos históricos que fazem referência ao polímata grego foi escrito pelo seu contemporâneo Heráclito, do século 6 a.C.:

"Pitágoras, filho de Mnesarco, praticou a pesquisa mais do que qualquer outro homem e, selecionando esses escritos, produziu sabedoria para ele mesmo. Muito aprendizado, fraudes elaboradas."

Este tipo de referência a Pitágoras, que reconhece seus extensos conhecimentos ao mesmo tempo em que o chama de charlatão, oferece indicações aos historiadores, segundo Christoph Riedweg.

Por um lado, elas confirmam que o gênio grego já era reconhecido na sua época e, o mais importante, parecem confirmar que ele realmente existiu.

"Estes primeiros testemunhos nos mostram como seus contemporâneos reagiam aos seus ensinamentos e influência", explica Riedweg.

Paralelamente, eles nos mostram que Pitágoras recolheu informações de muitas fontes para criar seu próprio pensamento. Trechos atribuídos ao pensador grego Heráclides de Ponto (387 a.C.-312 a.C.) garantem que Pitágoras foi o primeiro a adotar o termo "filósofo" para "destacar o seu amor pelo conhecimento".

Riedweg afirma que, na era pré-socrática em que viveu Pitágoras, "filos" era um termo usado para exaltar o esforço de um trabalhador na sua área específica. "Filoplemos", segundo ele, era um guerreiro extremamente hábil.

O professor considera possível que Pitágoras tenha cunhado o termo "filósofo" para "diferenciar a ele mesmo e aos seus seguidores de outros pensadores contemporâneos".

2. Místico e adivinho

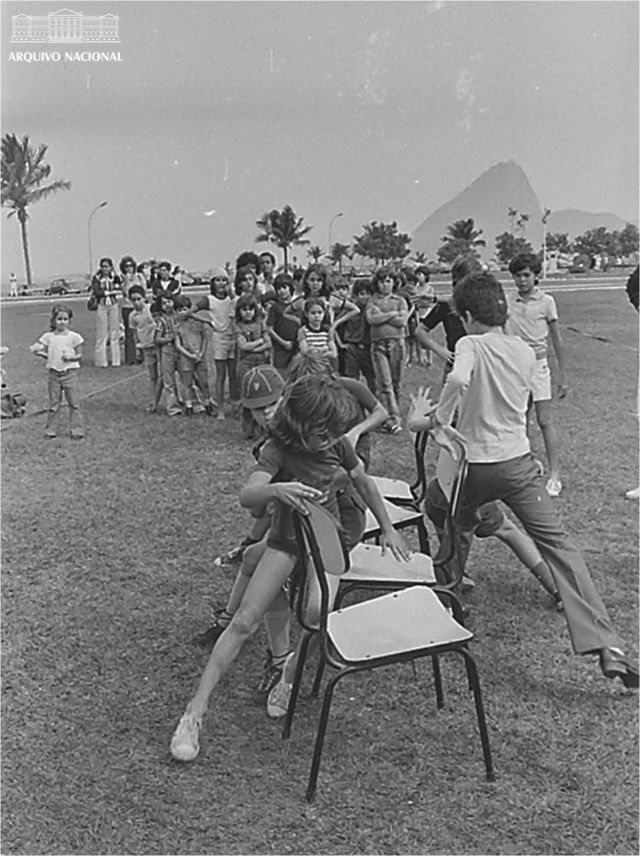

A aversão de Pitágoras às favas é objeto de grandes especulações

Uma das constantes críticas a Pitágoras pelos seus contemporâneos referia-se à sua fama de "místico".

"Um dos fragmentos mais antigos que temos é o de Xenofonte", ensina Riedweg. "Ele conta, em tom de brincadeira, uma história segundo a qual Pitágoras encontrou algumas pessoas que batiam em um cachorro e pediu que eles parassem, porque havia reconhecido no animal a voz da alma de um de seus amigos".

Riedweg explica que esses episódios ajudam a fortalecer a imagem de Pitágoras como "líder carismático".

"Esta forma de falar com animais é muito característica dos carismáticos em diferentes culturas", segundo o professor. "Além disso, os seguidores de um líder carismático estão convencidos de que ele transformou o seu mundo, enquanto outras pessoas, olhando de fora, consideram-no um farsante."

A professora de artes Christiane L. Joost-Gaugier, no seu livro Measuring Heaven: Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages ("Medindo o céu: Pitágoras e sua influência sobre o pensamento e a arte na Antiguidade e na Idade Média", em tradução livre), destaca que esta história primitiva ilustra o pensamento do personagem histórico.

"Xenofonte atribui três convicções fundamentais a Pitágoras: 1, os seres humanos têm alma (noção que não era comum na época); 2, a alma é imortal; e 3, na morte, ela passa de um ser para outro, em um processo conhecido como transmutação de almas ou metempsicose."

Esta mesma noção é empregada pelos historiadores da Antiguidade para justificar a aversão pitagórica pelas favas, segundo Riedweg.

"Uma das coisas que alguns historiadores antigos diziam é que as almas possuem um elemento de ar", segundo ele, "e, como as favas têm a tendência de gerar gases, elas poderiam fazer com que a alma escapasse do corpo".

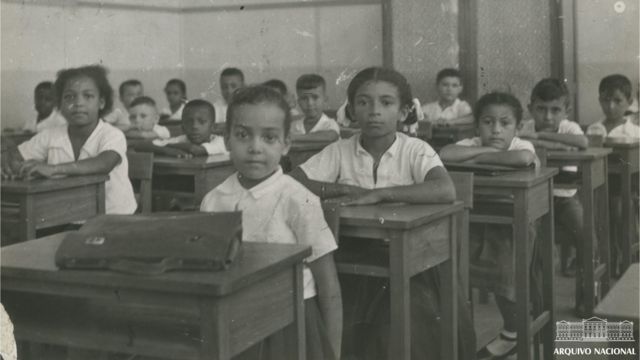

Os seguidores de Pitágoras seguiam um rigoroso regime de comportamento e baseavam todas as suas ideias em números

Mas as referências às habilidades sobrenaturais de Pitágoras não param por aqui.

Aristóteles viveu quase 150 anos depois do místico e pensador. Ele considerava Pitágoras um "matemático com grande interesse pelos números", que conseguia "prever quando um urso branco apareceria e morreria, e que ele poderia morder e matar uma serpente venenosa que o tivesse mordido".

Aristóteles também garantia que um rio o havia saudado pelo nome ("louvado seja Pitágoras!") quando o matemático se preparava para cruzá-lo.

Já o filósofo Heráclides afirmou que "Pitágoras era capaz de se recordar de pelo menos quatro vidas anteriores, incluindo uma em que ele havia sido um troiano chamado Euforbo que perdeu seu escudo durante uma batalha contra Menelau".

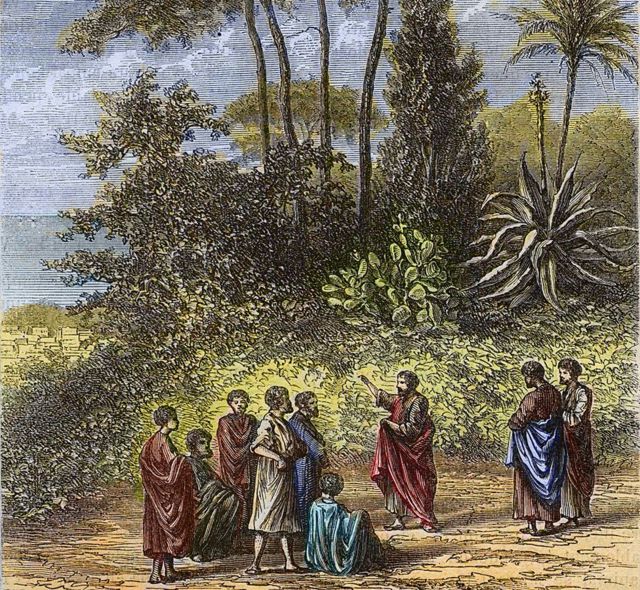

3. Filósofo viajante

Historiadores da época afirmam que Pitágoras viajou pelo mundo antigo, aprendendo suas culturas

Muitos historiadores da Antiguidade concordam que pelo menos parte dos conhecimentos de Pitágoras vieram de outras culturas da época.

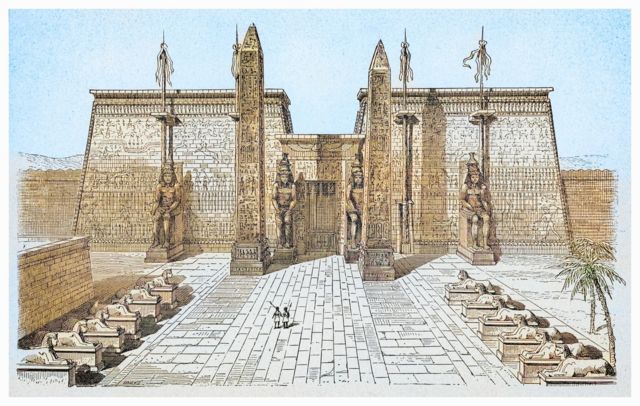

"Graças às biografias antigas que temos, como a de Porfírio, sabemos que Pitágoras viajou muito, principalmente para o Egito", conta Riedweg.

"E os gregos tinham particular apreço pelas culturas mais antigas que a sua, especialmente a egípcia", acrescenta o biógrafo, "porque, para a Grécia, o Egito sempre foi uma cultura muito antiga, com padrões muito altos".

Muitos dos textos antigos que fazem referência a Pitágoras falam de suas viagens.

Antifonte, por exemplo (que serviria de fonte a Porfírio), afirmou no século 4 a.C. que Pitágoras aprendeu a falar egípcio diretamente com o faraó Amósis 2º e que ele foi o "único estrangeiro a ser aceito para estudar com os sacerdotes em Tebas".

Os historiadores da Antiguidade também garantiam que foi ali que Pitágoras aprendeu os segredos da "metempsicose", ou transmigração das almas.

E também existem referências às viagens que Pitágoras teria feito a Babilônia, onde os historiadores hoje sabem que seu famoso teorema era empregado cerca de 1 mil anos antes do seu nascimento.

"Sabemos que [o teorema de Pitágoras] era usado na Babilônia muito tempo antes", ensina Riedweg, "o que faz pensar que o que Pitágoras provavelmente fez foi oferecer uma justificativa teórica para o teorema".

Existem também testemunhos de que Pitágoras aprendeu aritmética com os fenícios e com os magos da Pérsia. Existem até testemunhos que o relacionam aos ensinamentos de profetas judeus, como Moisés.

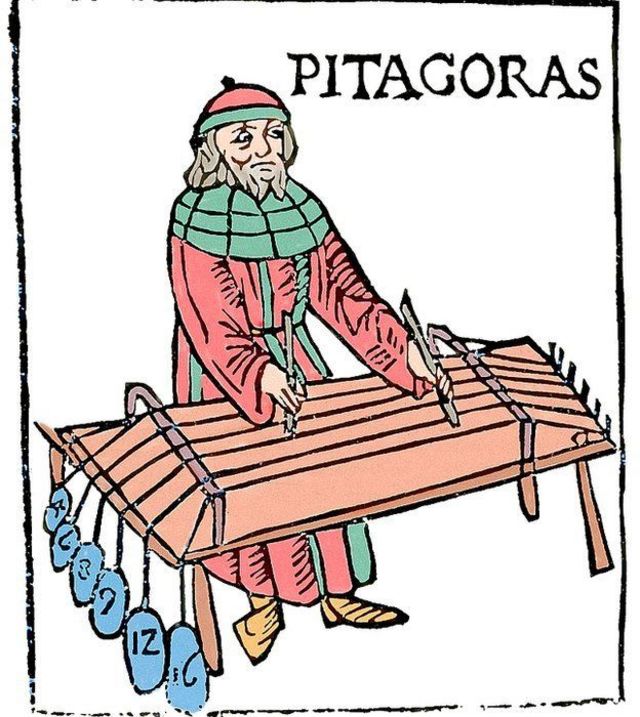

4. Filosofia natural

Os experimentos de Pitágoras são muito semelhantes ao método científico que conhecemos hoje

No tempo de Pitágoras, alguns pensadores gregos se afastaram do conceito dos deuses e começaram a explorar formas alternativas de explicar o que acontecia no mundo.

"[O filósofo grego] Tales [de Mileto] colocava a água no centro do seu mundo", segundo Riedweg.

"Ele considerava a água absolutamente essencial, que tudo é feito de água. Esta era a visão pré-socrática do mundo: existe uma aparência superficial e, debaixo dela, estão as razões reais."

"Para Pitágoras, o mais básico, o fundamental, é o número", explica o professor.

Em um dos poucos trechos que restaram de uma das primeiras biografias de Pitágoras, seu aluno Aristóxenes destaca o que pode ter sido a contribuição mais importante do gênio grego para o pensamento ocidental:

"[Pitágoras] resgatou e promoveu o estudo dos números mais do que qualquer outro, separando-o da prática puramente mercantilista e relacionando tudo com os números."

Riedweg acredita que esta revelação pôde ser obtida com seus estudos musicais, que revelam a relação entre a divisão de uma corda e o som que ela produz.

"Suponho que a descoberta das proporções básicas da música foi uma das descobertas mais importantes feitas por Pitágoras", segundo ele

Descobrir a relação da música com os números pode ter incentivado Pitágoras a procurar outras relações similares. E ele acabou encontrando essas relações em tudo, desde os astros até o comportamento das pessoas.

Pitágoras acreditava, por exemplo, que o movimento dos astros e suas distâncias relativas concordavam com os intervalos musicais e que eles deveriam produzir sons harmônicos (impossíveis de serem percebidos por seres humanos por serem constantes), conhecidos como "a música das esferas".

"Esses filósofos pré-socráticos realmente eram filósofos naturais", segundo Riedweg. "Era uma filosofia que podia ser comparada com a física e a cosmologia, pois eles procuravam explicar tudo no mundo, desde por que uma planta cresce até por que o Nilo inunda."

"Eram os filósofos que tentavam decifrar as regras que definem o mundo", segundo o professor.